新聞が没落している

今週、新聞の部数が極端に減っているというニュースがありました。

【新聞没落に歯止めかからず、朝日は1年で約33万部減少、毎日は約19万部減少】

これは今始まったことではありません。

もう数年前から顕著になっています。

でもこの部数減少の数は、いよいよ本格的な淘汰が始まってきたのかなって思わせます。

もちろん原因はテクノロジーの進化、デバイス(装置)の進化、そして消費者の習慣や好みの変化。

新聞や雑誌は何十年も、そのめまぐるしく変わる環境に対応できていない。

ビジネスの基本構造を変えていません。

時代に合わなくなっている。

スマホのアプリを中心とした新しいニュースメディアや、専門的な雑誌のようなブログ記事などの新興勢力がたくさん出てきています。

そして彼らはユーザーの心をしっかりと掴まえているのです。

さらにそれだけではなく、ユーザの行動の進化に適応するやり方も知っている。

メディア自身が毎日のように進化してアップデートしている。

スマホのアプリの会社、個人や企業のブロガー、そういうところがメディアになっている。

今までまったくライバルと考えていなかった異業種のデジタルに強い企業がユーザーの心をつかんでいる状況です。

デジタルの世界は、参入障壁がないから、そういうメディアがたくさん生まれているのです。

さらに、新しいテクノロジーがコンテンツをさらに細分化し日用品化しています。

印刷出版では対応不可能なほどに細分化している。

たとえばボクの塾生さんがやっているECのサイトが提供しているブログが、まるでファッション専門誌のようなおしゃれなライフスタイルを提供していたり、塾生さんの工具屋さんがプロ用の工具を、動画で紹介したりしている。

そんな時代です。

印刷業も衰退していく

そして紙の上の印刷媒体、新聞や雑誌の読者は高齢化が進んでいます。

今はいいかもしれませんが、10年後はどうなっているのか?

甘い見通しでは乗り切れません。

新聞だけでなく、出版業界全体の雑誌や書籍などの発行部数や売上、読者数の減少。

そういう数字はいたるところ、さまざまな機関が発表しています。

実際に有名だった雑誌が廃刊したり、地方のタウン情報誌が消えていたりする。

出張先のホテルの部屋に朝入っているサービスの新聞や、飛行機のプレミアムクラスの新聞も、読まないことのほうが多い。

印刷による定期刊行物はこの世から消えてなくなるのは、目に見えている状態かもしれません。

新聞や雑誌が没落しているということは、印刷業も没落しているということです。

確実に衰退業界です。

今のうちに対応しておかなければ、たくさん淘汰される会社が出てくる。

印刷物を作るという仕事は減っていくのは目に見えているから。

今までのノウハウとスキルを活用した、印刷機を動かさないで利益を出せるビジネスを開発していく。

そういう考え方をもつことが大事だと思います。

ボクの仕事も変わった

紙の販促物も減っていく傾向にあります。

チラシやダイレクトメールも減っているという数字は、いたるところで目にします。

ボクのクライアントでも、5年前に比べれば、紙の販促物はあきらかに減っている。

エクスマ塾生の販促物を見ても、SNSの相談は大きく増えていますが、紙の販促物の相談は少ない。

チラシやPOPなどをアドバイスすることがなくなってきました。

なぜなら、紙の販促物は、コストが高い。

たとえば、商品の情報を世の中に伝えるために、チラシを使った場合と、ブログを使った場合では、明らかにコストはちがいます。

ブログは、ほぼ無料ですから。

印刷物に依存する会社のコスト構造は、もうすぐ維持が不可能なものになります。

チラシでも雑誌でもコストが合わなくなるということ。

デジタルの世界、インターネットの中では、コンテンツは無料というのが一般的な常識になっているから。

「新聞がなくなったらみんな困るはず」

「ローカルニュースのタウン誌は必要とされている」

「チラシがなくなるわけがない」

などという甘い考え方では、今日のビジネスモデルに対応はできないのです。

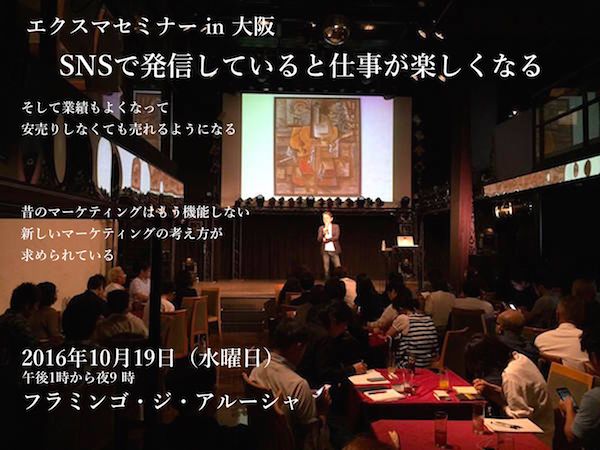

一刻も早く、現代のビジネス環境に対応した、新しいマーケティングの考え方、新しいビジネスモデルの開発をすることが大事なんだなって思う。

ますますエクスマになっていくなって思う。

企業にとって「つながり」が、とっても大切な価値になる時代なのです。

藤村 正宏

最新記事 by 藤村 正宏 (全て見る)

- 【募集中】『藤村流経営者塾2期』マーケティング以前に”存在”をアップデートせよ - 2026年2月19日

- AIは未来を決めない。未来を強化するだけ - 2026年1月29日

- 好奇心を失っていない人には 楽しい毎日 - 2026年1月28日